Am 23. April wird in Deutschland der Tag des deutschen Bieres gefeiert, um die Bedeutung des Bieres für die deutsche Kultur zu würdigen.

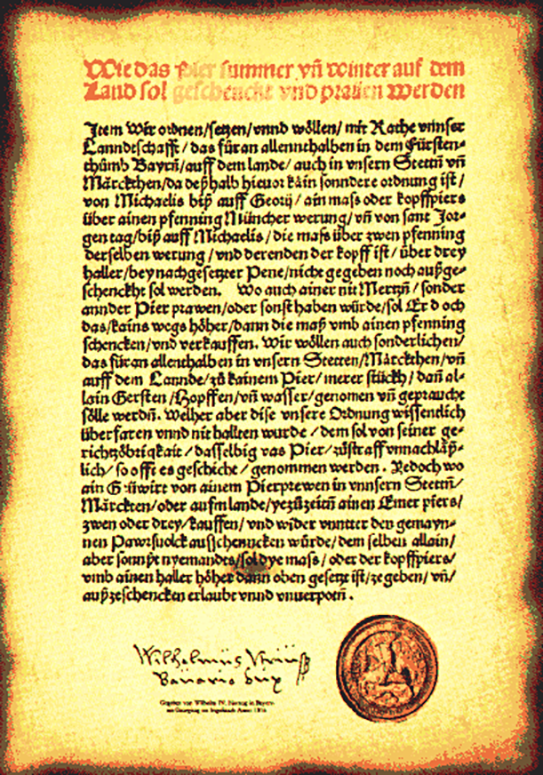

Die Wurzeln des deutschen Bieres reichen bis ins Mittelalter zurück, als es von Mönchen in Klöstern gebraut wurde. Das deutsche Reinheitsgebot, das 1516 erlassen wurde, regelt die Zutaten, aus denen Bier in Deutschland gebraut werden darf.

Es besagt, dass Bier nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hergestellt werden darf. Diese Regelung ist eine der ältesten Verordnungen der Welt und hat einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Braukunst.

Das Reinheitsgebot hat dazu beigetragen, dass deutsche Biere einen weltweit bekannten Ruf für Qualität haben.

Deutsche Biere sind bekannt für ihren hervorragenden Geschmack, ihre Reinheit und ihren hohen Standard. Es gibt eine große Vielfalt an Bieren in Deutschland, von hellem Pilsener über dunkles Bockbier bis hin zu regionalen Spezialitäten.

Der Tag des deutschen Bieres ist ein Anlass, um die lange Tradition und die handwerkliche Kunst des Bierbrauens in Deutschland zu feiern.

Es ist ein Tag, um die Vielfalt und Qualität der deutschen Biere zu würdigen und zu genießen. Auf Ihr Wohl!

Reinheitsgebot als Qualitätsversprechen

Mit dem Begriff Reinheitsgebot verbinden Bierbegeisterte im In- und Ausland bis heute ein verbrieftes Qualitätsversprechen. 1516 erlassen, wird es als das älteste, nach wie vor noch gültige Verbraucherschutzgesetz der Welt gehandelt. Bis zu dessen Erlass wurden im Mittelalter oft die abenteuerlichsten Zutaten ins Bier gemischt, ob Bilsenkraut, Stechapfel, Späne, Wurzeln, Ruß oder Pech, um Aussehen, Geschmack und die berauschende Wirkung zu verstärken. Es kam auch durchaus vor, dass bei der Auswahl der intensiv riechenden und schmeckenden Zusatzstoffe grobe Fehler begangen wurden und sich der Brauer oder die Brauerin bei der Dosierung ein wenig vergriffen hat. Als geringste Folge verspürte der Gast beim Genuss ein gewisses Unwohlsein, der schlimmste Ausgang konnte mit einer Vergiftung schon mal zum Tod führen. Sicherlich habe solche Gepflogenheiten die Entwicklungen eines Gebots gefördert, bei dem der Verbraucher geschützt wird und auch Brauer, die es mit ihrem Handwerk nicht so genau genommen haben, von denen getrennt wurden, die ihr Bier nach dem besten Wissen und Gewissen hergestellt haben.

Die Verkündung der heute als Reinheitsgebot bekannten Verordnung im Jahr 1516 in Bayern, genauer gesagt in Ingolstadt, stellte den Höhepunkt einer Jahrzehnte dauernden rechtlichen Entwicklung dar. Dabei ging es den jeweiligen Obrigkeiten und Instanzen darum, durch entsprechende Verordnungen die Qualität des Bieres, damals ein Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung, zu verbessern. Die Urfassung legte fest, dass Bier nur aus Wasser, Malz und Hopfen gebraut werden darf. Hefe wurde, weil ihre genaue Wirkungsweise im Brauprozess damals noch nicht bekannt war und sie anfangs nicht als Zutat angesehen wurde, später ausdrücklich hinzugefügt.

Die am 23. April 1516 durch den bayerischen Herzog Wilhelm IV. und seinen Bruder Herzog Ludwig X. erlassene Herstellungsvorschrift, die heute als Reinheitsgebot bezeichnet wird, verfolgte ursprünglich drei Schutzziele:

Erstens sollte das Gesetz die Menschen vor überzogenen Bierpreisen schützen, zweitens den Einsatz des für die Versorgung der Bevölkerung mit Brot bedeutsamen Brotgetreides Weizen zur Bierproduktion ausschließen und drittens die Zugabe solcher Zutaten verhindern, die dem Bier zwar eine gewisse Würze, Vollmundigkeit oder berauschende Wirkung verliehen, jedoch im Vergleich zu Hopfen und Malz minderwertig und oft sogar giftig waren. So setzten Bierpanscher ihrem Gebräu seinerzeit auch giftige Zutaten wie Stechapfel, Ruß oder Tollkirschen zu. Der Schutz der Menschen vor gefährlichen, giftigen, gesundheitsschädlichen Zutaten ist ein Hauptmotiv, das sich auch bereits in älteren, lokalen Herstellungsvorschriften findet.

Je weiter die bayerischen Landesherren damals ihren Herrschaftsraum ausweiteten, desto mehr Bedeutung erlangte das Reinheitsgebot von 1516 auch für das Brauwesen in anderen Landesteilen. Von der Qualität bayerischer, nach dem Reinheitsgebot gebrauter Biere überzeugt, schrieben später auch andere Länder (Baden 1896, Württemberg 1900) die Einhaltung des Reinheitsgebotes für die Bierbereitung vor, ehe es durch Reichsgesetz vom 7. Juni 1906 auch für die damalige Norddeutsche Biersteuergemeinschaft verbindliche Geltung erlangte und seither ohne Unterbrechung für ganz Deutschland gilt.

Auch die durch die Europäische Union als Teil des „kulinarischen Erbes Europas“ geschützten geographischen Angaben (ggA) „Bayerisches Bier“, „Bremer Bier“, „Kölsch“ und „Münchner Bier“ stützen ihre Besonderheit im Kern heute noch auf die Herstellung nach dem Reinheitsgebot. Die unterschiedlichen Biersorten spiegeln die über Jahrhunderte entwickelten, regional differenzierten Brauhandwerkstechniken wider – eine weltweit einzigartige Vielfalt, die es zu bewahren gilt. Darüber hinaus hat die EU dem deutschen, nach dem Reinheitsgebot gebrauten Bier den besonderen Rang eines geschützten „traditionellen Lebensmittels“ zuerkannt. Seit 1994 wird nun am 23. April alljährlich mit dem Tag des Deutschen Bieres dieser entscheidende Meilenstein gefeiert

Quelle: Deutscher Brauer-Bund e.V.